もくじ

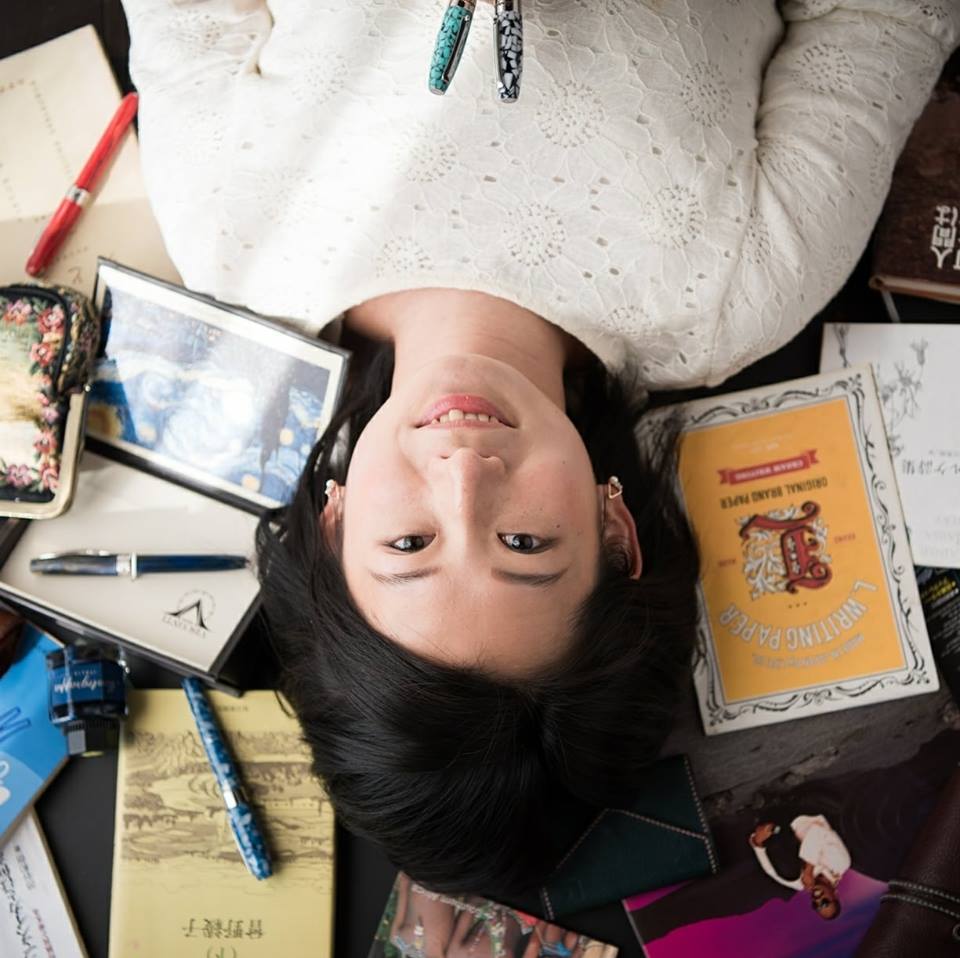

学びをもっと快適に。疲れにくい万年筆のススメ

こんにちは、Il Duomo(イル・ドゥオモ)です。

大人も子どもも、学びがますます重要になっているこの時代。

受験勉強はもちろん、リスキリング…社会人のスキルアップや資格取得など、日々の努力が求められる場面は多いですよね。

例えばTOEICでスコアを100点上げるには200〜300時間、宅建士の試験合格には最大500時間もの学習が必要だと言われています。

これだけの長時間、少しでも負担を減らしたい…さらには学習に効果的な道具が欲しい!

そんなときにおすすめしたいのが「万年筆」です。

長時間の筆記でも疲れにくい理由

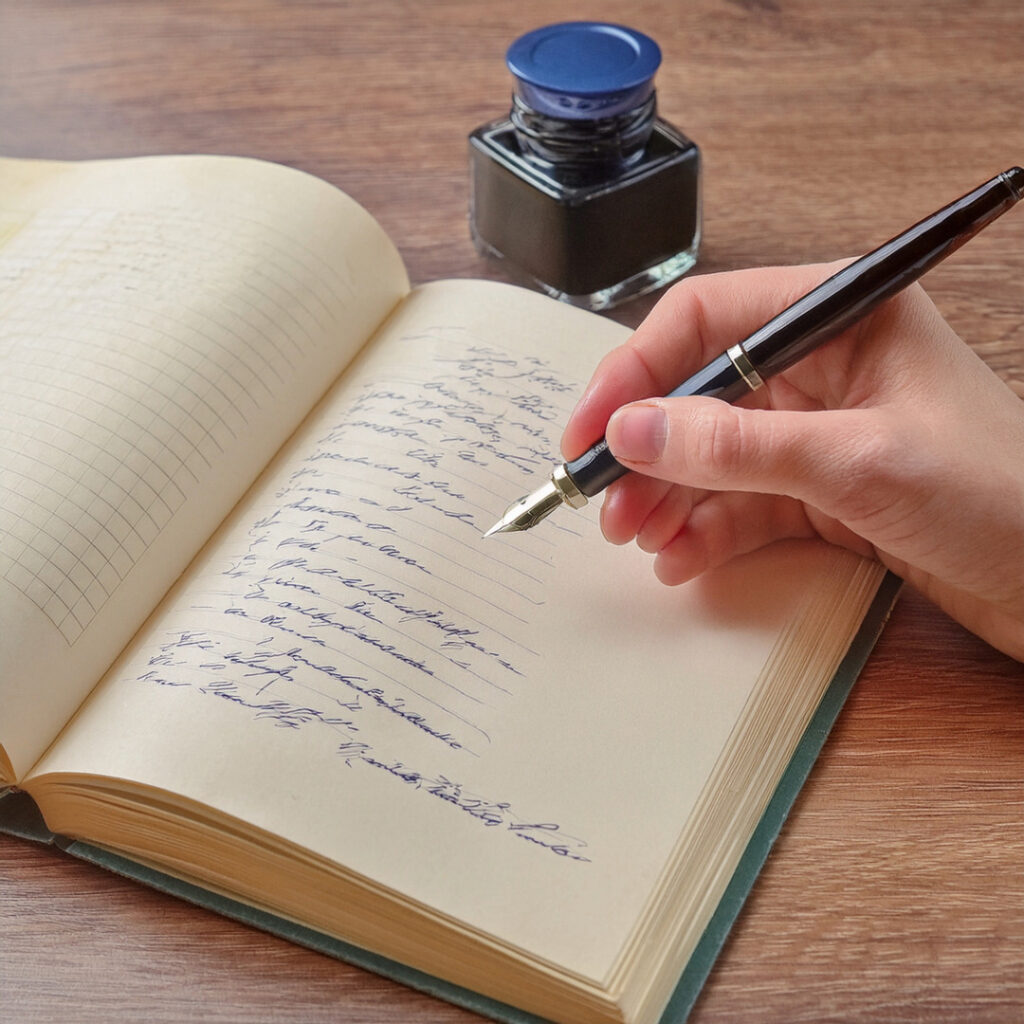

万年筆の最大の魅力は、書くときの手の負担が少ないこと。

ペン先が紙に軽く触れるだけでインクがスムーズに出る構造なので、強い筆圧をかけずに済みます。

特に軸が太めのモデルでは筆圧が下がり、持ちやすいのも特徴。

万年筆は長時間の勉強やノート作成でも手が痛くなりにくいのです。

社会人の方からは「長時間使っても手が疲れにくく、集中力が続く」といった嬉しい声もいただいています。

「書いて覚える」には、科学的な理由がある

昔ながらの学習法、「手で書いて覚える」。実はこれ、ただの気合い論ではありません。

東京大学の研究によれば、手書きでノートを取った学生は、デジタルデバイスでタイピングした学生よりも記憶の定着率が高かったというデータがあります。

言語聴覚士さんから聞いた話ですが、特に文字のかたちや語彙などを覚える際、「指の感触」が非常に重要で、

書字障害のお子さんなどに砂に文字をゆっくり書くワークをすることで文字の形を覚えやすくするアプローチがあるとのこと。

手書きには「書く」という動作と「見る」という視覚的情報がセットになっており、脳の広範囲が活性化されるそうです。

書字障害へのアプローチとしても「手で書く」ことの重要性が認められていることから、やはり手書きは記憶力を高めるうえで大きな効果があると言えるでしょう。

青インクが記憶を助ける?

さらに注目されているのが、「青色のインク」の効果です。

青は“集中”や“冷静さ”を引き出す色として、心理学的にも高い評価を得ています。青色を見ることでストレスホルモンの分泌が抑えられ、リラックスした状態で学習に取り組めるとも言われています。

実際に「青インクでノートを取ると記憶に残りやすい」という声も多数。脳が“普段と違う刺激”に反応しやすいため、黒ではなく青を使うことで印象が強く残るのです。

あの有名な「青ペン書きなぐり勉強法」も、まさにこの発想から生まれています。書いたページが青で埋まっていく達成感は、モチベーションアップにもつながりますよ。

万年筆ユーザーに向いている!効果的な勉強法4選

せっかくなら効果的な勉強法をしたいもの。

筆記ならではの五感をくすぐる方法や、インクの色を活用した勉強法をご紹介します。

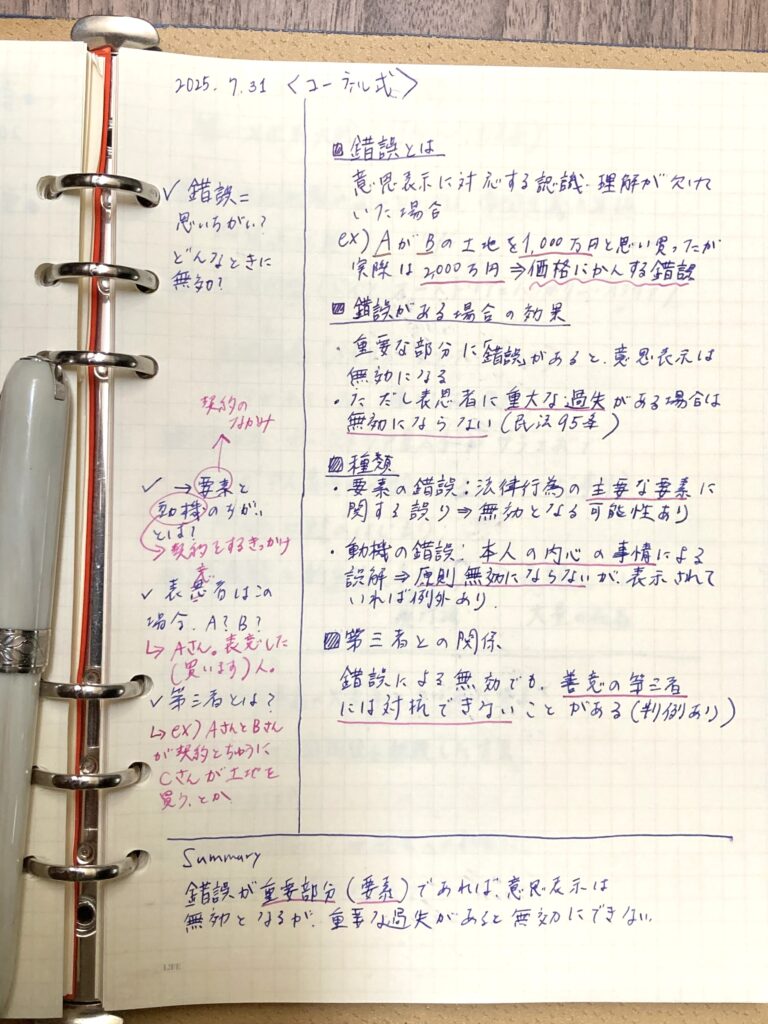

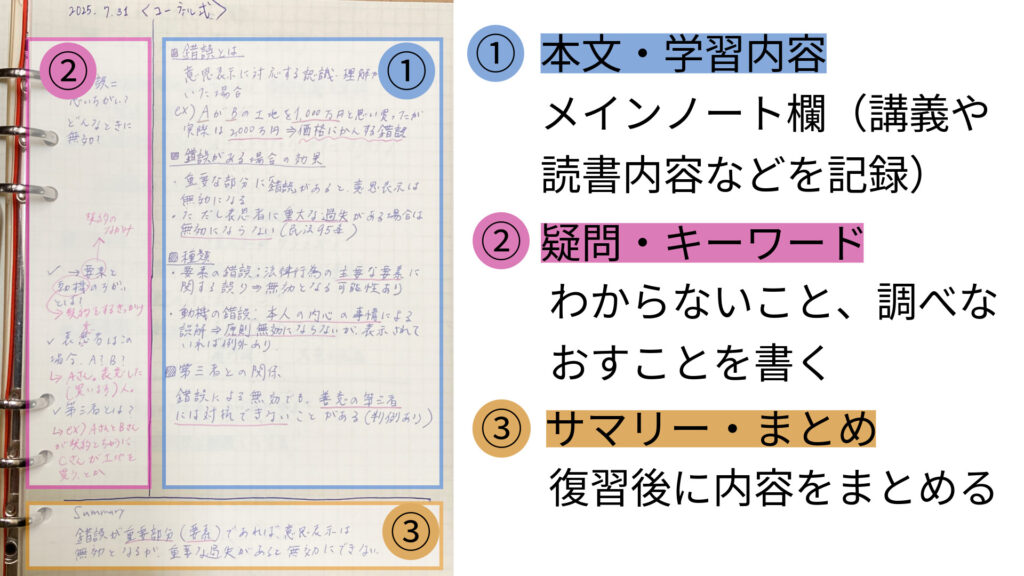

1. コーネルノート法(Cornell Method)

記憶の整理と復習に最適なノートレイアウト法。

やり方:

ノートを以下の3つの領域に分けます:

- メインノート欄(講義や読書内容などを記録)

- 左:キーワード・質問欄(復習時に使う)

- 下:要約欄(復習後に内容をまとめる)

なぜ記憶に効く?

・情報を自分の言葉で整理することで、理解が深まる

・後日見返すときに効率的

・「問いを立てる」習慣が定着しやすい

🖋おすすめ万年筆活用法:

左欄と右欄で色(インク)を分けると、視覚的に情報を分類しやすくなります。青系インクでメイン、疑問に思ったことを赤インク、など。

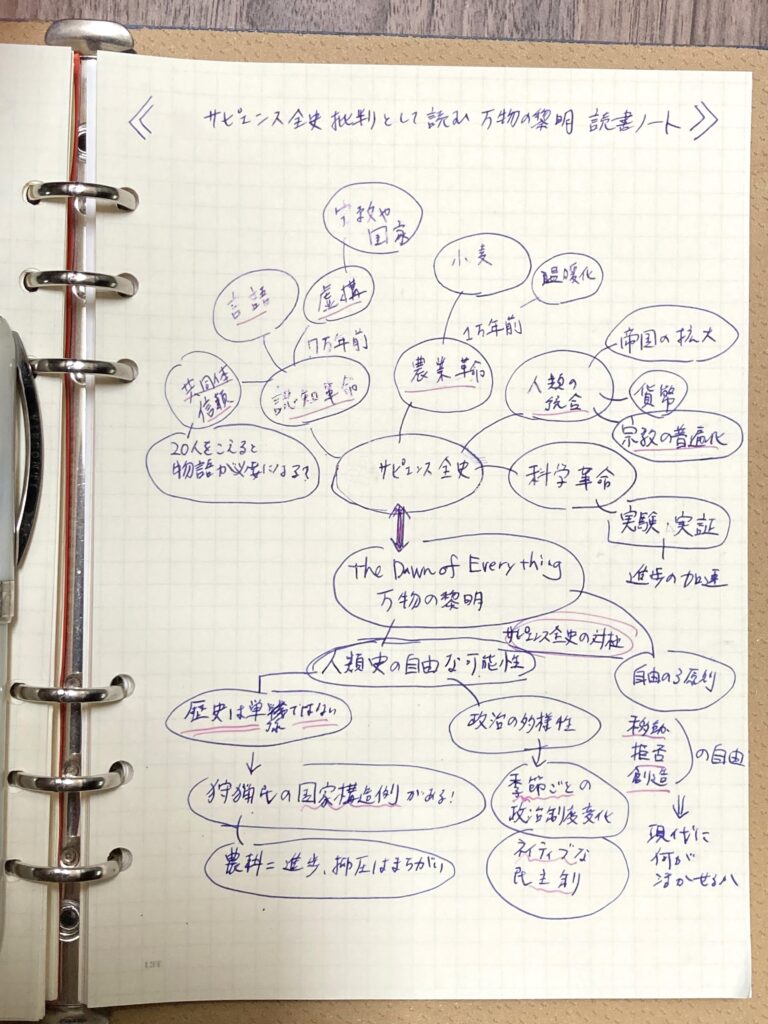

2.マッピング法(マインドマップ)

関連づけて覚えるのが得意な人におすすめ。

やり方:

中央にテーマを書き、そこから放射状に枝を伸ばして関連キーワードをつなげていきます。

もし対立する分野があれば視覚的にも対立させたり、仲間同士を近づけたりすると連想しやすいです。

なぜ記憶に効く?

・脳の“連想記憶”に働きかける構造

・図と文字の組み合わせで視覚的に記憶しやすい

・理解・発想・記憶を同時に促進

🖋おすすめ万年筆活用法:

複数色のインクを使って枝の階層ごとに色分けすると、構造がはっきりします。ブルーブラック・ターコイズ・セピアなども映えます。

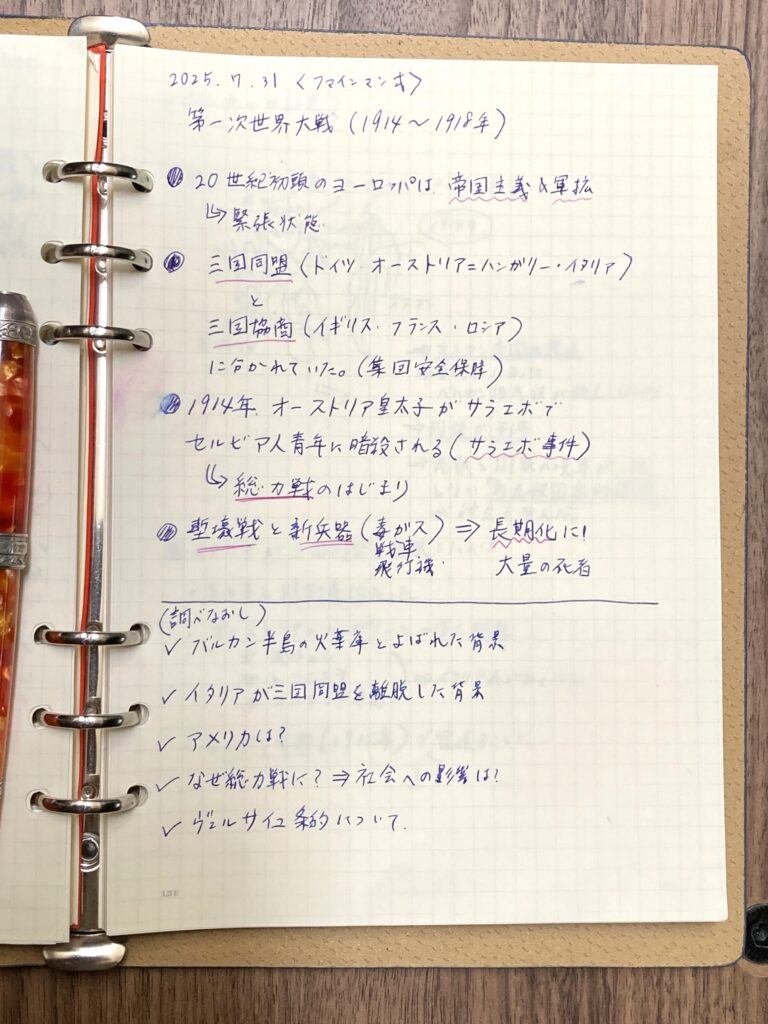

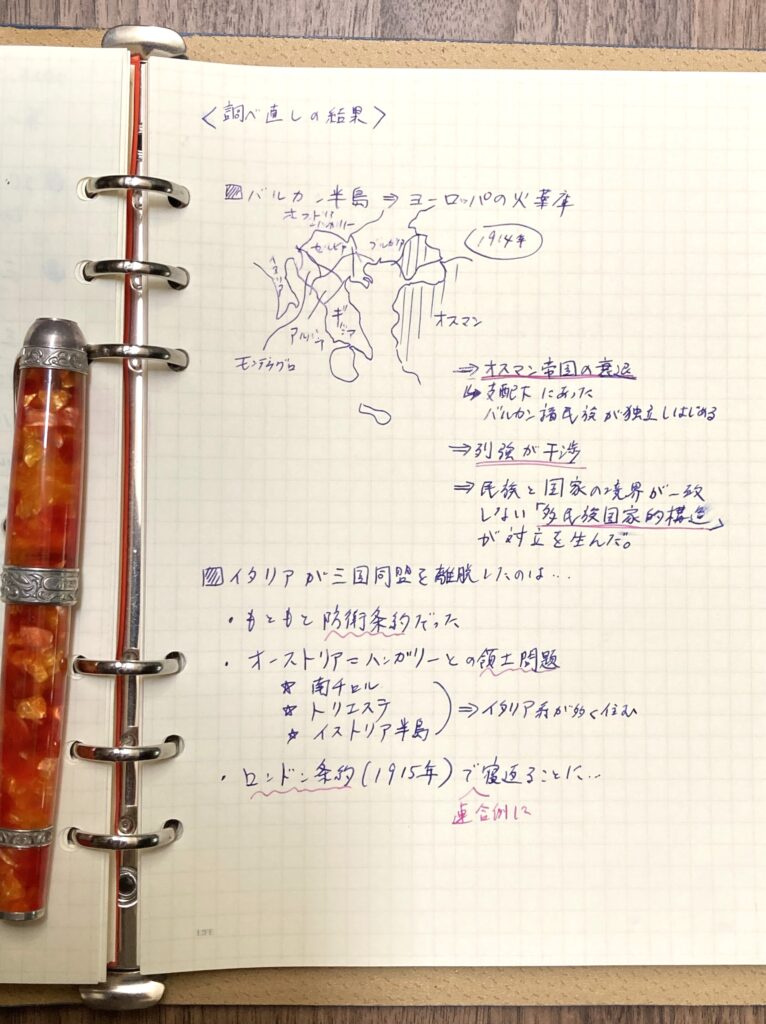

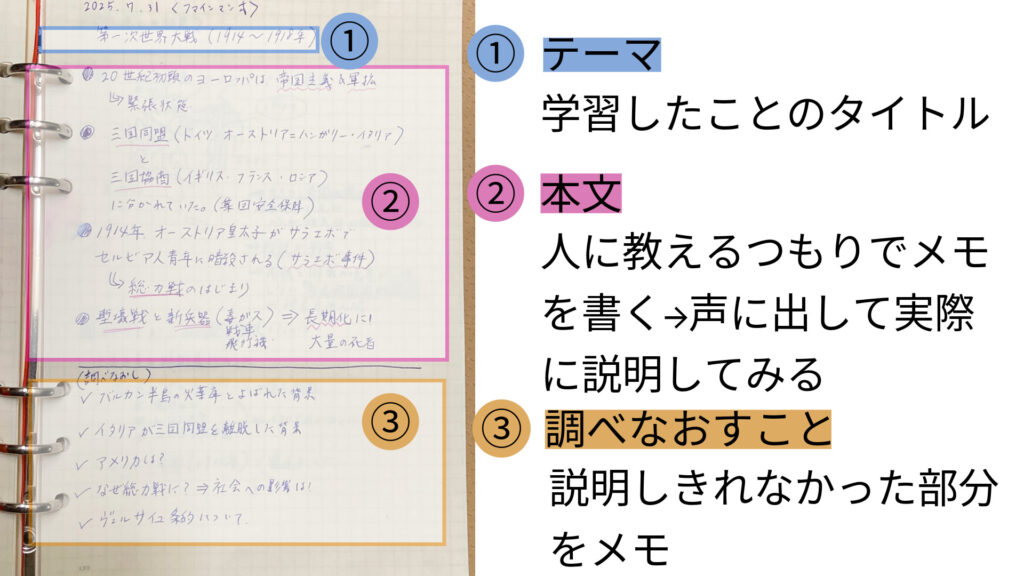

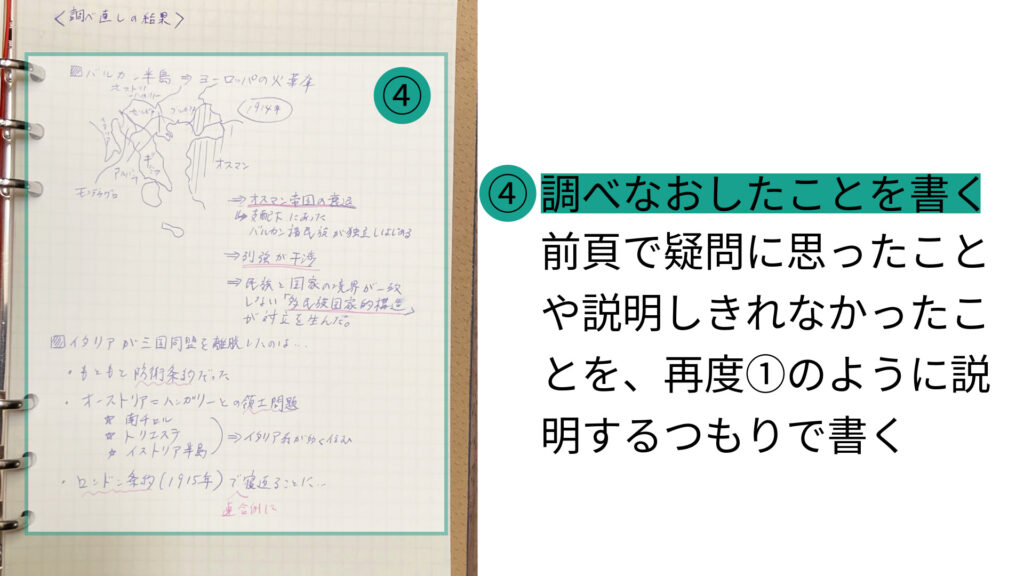

3. Feynman(ファインマン)テクニックノート

「教えるように書く」ことで、記憶も理解も深まる!

やり方:

- 学習したこと(これから書くこと)のタイトルを書く

- 学んだ内容をノートに「人に教えるつもり」で書く(難しい言葉を使わず、自分の言葉で説明する)

実際に声に出して説明するのが大事! - 説明しきれなかった部分や疑問に思ったことをメモしておく

- ③のうまく説明できなかったところを見直して再学習

なぜ記憶に効く?

・「教えようと書く」ことによって、理解があいまいな箇所を可視化

🖋おすすめ万年筆活用法:

重要な部分は赤インク、それ以外はブルー系など分けるとわかりやすい。声に出してみて、重要なキーワードが出てきたら違う色にしてもいいでしょう。

4. 青ペン暗記ノート法(応用編)

「青インクで書くと記憶に残る」をさらに活かす方法。

黙読・他人に読まれる・自分の録音を聞く・リアルタイム音読の4条件を比較し、リアルタイムの音読が記憶において最も有効であることがわかっています。

やり方:

・覚えたい内容は青ペンで書く

・繰り返し書きながら声に出す!

なぜ記憶に効く?

・青色の心理効果(集中・リラックス)

・繰り返しのアウトプットで学習強化

・声に出すことでより「生産効果」が高まり、記憶に残る

🖋おすすめ万年筆活用法:

視認性の良いブルー・ターコイズ・ロイヤルブルーなどを使うと記憶に残りやすく、色の美しさがモチベーションにも。

万年筆が特におすすめな方

こんな方には、ぜひ万年筆を学習のお供にしてみていただきたいです。

- 長期間の受験勉強を頑張る学生の方

- 資格試験に挑戦する社会人の方

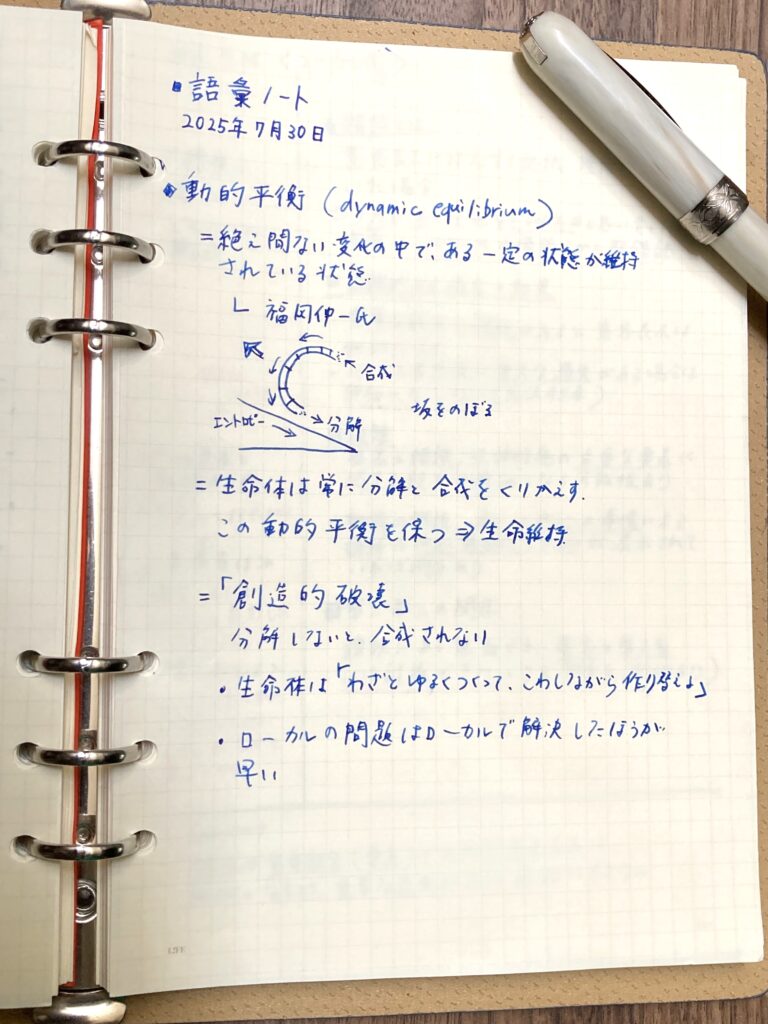

- 語学学習に取り組む方

- 記憶力を高めたい中高生

…などなど

万年筆選びで注目すべきポイント

「どんな万年筆が勉強向きなの?」と迷われる方のために、以下のような基準で選ぶと安心です。

-

軽くて持ちやすいデザイン(手の大きさや筋力にもよりますが40gくらいまでが扱いやすい)

-

筆圧に左右されない滑らかな書き心地

-

カートリッジ式でインクの扱いが簡単

-

青インクが映えるインク窓付きモデル(青ペン勉強法の場合)

初心者向けのモデルでも、驚くほど快適に書ける万年筆がたくさんあります。

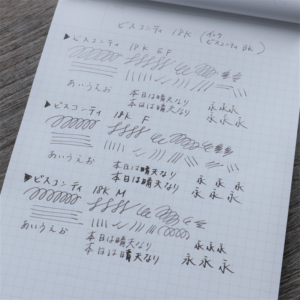

字幅は?

一般的なノートのサイズ、漢字を書くこと、それと視認性のことを考えると、EFかFがおすすめです。

特に舶来品であれば、EFがよいでしょう。

(字を大きく書く方はMやBでもよいと思います。)

長時間筆記のことを鑑みると、フレックスや柔らかすぎるペンなど特殊なペン先(スタブ、イタリック、ミュージックニブなど)は避けた方がよいです。

あると便利!吸い取り紙やブロッター、おすすめノート

大量の文字を書くと、インクが手に付きがち。

ブロッターを使ってインクを適宜吸い取ってあげると快適です。

ノートは、紙の質感によっていろいろな種類があるのでお好みですが、五感をより刺激するなら「ざらざら系」ノートがおすすめ。

コクヨが出しているペルパネプ ザラザラという商品は、絶妙にザラザラな質感の紙を採用しており、

記憶に残りやすいノートと言えるでしょう。

ザラザラな分、滲みは出ますのでお好みで。

ツバメノートも適度な質感で勉強に向いています。

好きなペンと色で、学びの時間が変わる! 学びに寄り添う、特別な一本を

「お気に入りのペンがあるだけで、自然と書きたくなる」

そんな経験、ありませんか?わたしはあります…!

お気に入りの万年筆を手にすることで、書くこと自体が楽しくなり、勉強にも前向きになれるという声は多く聞かれます。

インクの香り、ペン先が紙を滑る感触、美しい発色…。万年筆は五感を心地よく刺激してくれるツールでもあるのです。

気分によってインクの色を変えたり、ペンのデザインを選んだりと、まるで毎日を彩るファッションのような楽しみ方もできます。

毎日の学習は、時に辛くなることもありますよね。

そんなときでも、「この万年筆があるから、もう少し頑張ってみよう」と思えるような一本が、きっとあなたの背中を押してくれます。

学びの相棒として、あなたにぴったりの万年筆を探してみませんか?

集中力と記憶力を高めるお手伝いができたら、私たちも嬉しいです。

🖋 勉強におすすめの万年筆と青インクは、こちらのページ↓でご紹介しています。

自分だけの“特別な一本”を、ぜひ見つけてみてください。

参考文献

東京大学大学院 総合文化研究科|紙の手帳の脳科学的効用について ~使用するメディアによって記憶力や脳活動に差~

一般社団法人映像情報メディア学会|青色のストレス反応抑制効果~唾液コルチゾールによる検証~

University of Waterloo による実験(2017年)

Journal of Human Environmental Studies :伝達先記憶はソースメモリーより脆弱なのか?